Sorge in der Führung

Die Ungewissheit der Zukunft

Jeder Entwurf von Zukunft hat seinen Ursprung in der Gegenwart. Doch wie unsere Zukunft letztlich aussieht, können wir heute noch nicht wissen.

Führungskräfte befinden sich daher in einem Dilemma. Ihre Rolle ist dadurch definiert, dass sie eine Richtung in die Zukunft vorgeben und andere ihnen im Vertrauen folgen: Ohne einen mutigen Entwurf von Zukunft kann es auch keine zielorientierte Führung in die Zukunft geben. Viele Führungskräfte sind sich der Tatsache wohl bewusst, dass mit ihrer Zielvorstellung von Zukunft auch das Risiko des Scheiterns verbunden ist.

Verantwortung zu tragen ist ohne Zweifel eine existentiell schwierige Situation.

Die Sorge in der Verantwortung

Bei Führungskräften denken wir zuerst an die Verantwortung, die sie für andere tragen. „Der Begriff der Verantwortung bezeichnet nach verbreiteter Auffassung die einer handelnden Person oder Personengruppe (Subjekt) gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe (Objekt) zugeschriebene Pflicht aufgrund eines normativen Anspruchs, der durch eine Instanz eingefordert werden kann“ (1).

Verantwortung bedeutet für mich jedoch auch und zunächst, dass eine Führungskraft für sich selbst Verantwortung tragen und sorgen kann. Denn in der Fähigkeit zur Selbstverantwortung liegt eine grundlegende Voraussetzung für das Leben mit der Ungewissheit der Zukunft. „Die Fähigkeit, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen, aus Misserfolgen und Überforderungen zu lernen und dem eigenen Streben immer wieder eine neue Richtung zu geben“ (2).

Diese Anpassungsfähigkeit ist dem Menschen nach meiner Überzeugung von Natur gegeben. Sie ist Ausdruck seiner ursprünglichen Überlebensfähigkeit. Doch es scheint, dass die Anpassungsfähigkeit vielen Menschen in der westlichen Welt verloren gegangen ist oder dass sie nicht mehr die gebotene Beachtung findet, weil sie in unserer Zeit nicht mehr nötig sei. Die Menschen haben sich eingerichtet und setzen alles daran, den Status quo zu erhalten.

Im Gegensatz dazu steht die notwendige Anpassung, die sich aus der Komplexität und Dynamik unserer modernen Gesellschaften ergibt. In dem Beharren auf Vorstellungen, die sich oft an einer vergangenen, heilen Welt orientieren, liegt eine Ursache für viele tägliche Spannungen und Konflikte sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

In dieser Situation trägt Führung Verantwortung für andere, indem sie „alles (unternimmt), was dem Menschen hilft, mit neuer Erfahrung, mit Veränderung, mit der Relativität der Wahrheit, mit der dauernden gegenseitigen Abhängigkeit fertig zu werden“ (3).

Indem Führung über den formalen Rahmen der „Verantwortung“ hinaus den sozialen Gegebenheiten Rechnung trägt, wird sie zu einer Führung aus einer Haltung der „Sorge“.

Die Sorge als Wesenszug

Mit dem Wort „Sorge“ verbinden wir im Alltag im ersten Moment ein diffuses Gefühl der Belastung und der seelischen Bedrückung. In dieser Bedeutung verwenden wir das Wort oft im Plural, zum Beispiel: „Ich mache mir Sorgen …“

Wir kennen aber auch das Wort „Fürsorge“. Damit ist gemeint, dass wir uns um andere Sorgen machen oder uns um andere kümmern (4).

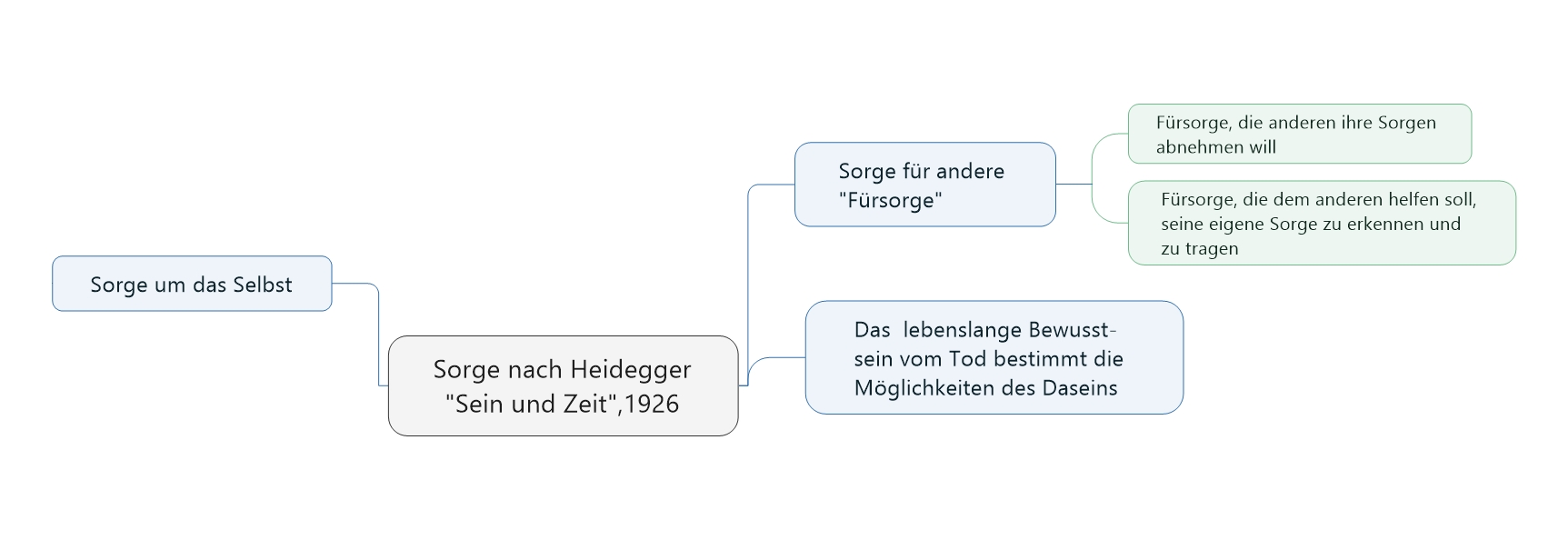

Für den Philosophen Martin Heidegger ist die Sorge eine Existenzform des menschlichen Lebens. Er unterscheidet in seinem Buch „Sein und Zeit“ (1926) zwischen der Sorge um das Selbst und der Sorge für andere, der Fürsorge. Die Fürsorge hat „hinsichtlich ihrer positiven Modi zwei extreme Möglichkeiten“: die „einspringende“ Fürsorge, die anderen ihre Sorgen abnehmen will, und die „vorausspringende“ Fürsorge, die dem anderen helfen soll, seine eigene Sorge zu erkennen und zu tragen (5).

Die Paradoxie der Sorge

Die Sorge ist aber bei Heidegger mit einem lebenslangen Gefühl der „Bedrohung“ verbunden, die das Bewusstsein mit sich bringt, dass das menschliche Dasein mit dem Tod endet (6).

Wenn die Sorge der Antrieb für Selbstsorge und Fürsorge ist, dann trägt sie auch die Kraft in sich, der Angst vor dem Tod aktiv entgegenzutreten. Denn gerade dadurch, dass wir uns sorgen können, um uns selbst und um andere, wird das Leben für uns lebenswert und bekommt seinen spezifisch menschlichen Sinn.

„Ohne Sorge würden wir in der Selbst- und Seinsvergessenheit landen, kümmerten und scherten wir uns um nichts. Die Sorge weckt uns auf und hält uns wach, damit wir den Blick auf das, was das Leben sinnvoll macht, nicht verlieren“ (7).

In der Sorge erkenne ich daher einen starken, motivierenden Antrieb für jegliches menschliches Tun.

Das Glück in der Sorge

Aber ist es die Sorge allein, die das Leben sinnvoll macht?

Die Paradoxie unseres Lebens hinzunehmen, erscheint aus existentieller Sicht absurd und sinnlos. Im Existentialismus eines Jean-Paul Sartre ist der Mensch allein auf sich verwiesen, verfügt also nur über die Perspektive der Subjektivität. In seinem philosophischen Essay „Der Mythos des Sisyphos“ beschreibt Albert Camus die Absurdität der menschlichen Existenz anhand der mythologischen Figur des Sisyphos: Sisyphos muss zur Strafe für begangene Frevel auf ewig einen Felsblock einen Berg hinaufwälzen, der jedes Mal wieder ins Tal rollt. Obwohl ein solches Leben nach Camus keinen Sinn hat, bezeichnet er Sisyphos als glücklichen Menschen („Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen“) (8).

Der Sinn des menschlichen Lebens liegt in dem „Trotzdem“: Als fragloses, mehr oder weniger instinktives „Trotzdem“ ist es Ausdruck unserer natürlichen Überlebensfähigkeit. In seiner reflektierten, bewussten Form zeigt sich das „Trotzdem“ als freie Entscheidung für das Mensch-Sein in seiner ganzen Widersprüchlichkeit:

"Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle Erwartungen aufgegeben habe, denn sie scheinen absurd und unausführbar. Trotzdem halte ich an ihnen fest, trotz allem, weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube,“ schreibt Anne Frank in ihr Tagebuch (9).

Das Beispiel von Anne Frank weist uns darauf hin, dass die freie Entscheidung auf einer Haltung zum Leben beruht. Bei Anne Frank ist es der unerschütterliche Glaube an das Gute im Menschen, trotzdem ihre Lebenssituation ausweglos erscheint.

Zwar beruht auch die Haltung zum Leben auf einer freien Entscheidung. Diese ist jedoch keine „normale“ Entscheidung, die mal getroffen und dann auch mal wieder geändert werden kann. Diese Entscheidung für das Leben ist auf Dauer angelegt.

Die Haltung zum Leben ist auch nicht einfach „immer da“, sondern sie ist vielmehr Ausdruck eines aktiven Ringens um das Leben. In seinem Ringen findet der Mensch immer wieder zu sich selbst zurück: Das ist der Moment, in dem der Mensch ein tiefes Glück erlebt.

Aus diesem „tiefen Glück“ zieht die Sorge ihre Kraft.

Die Verbundenheit in der Sorge

„Das Ich wird am Du erst zum Ich“, so Martin Buber. Erst in der Beziehung zum anderen erfüllt die Sorge ihren Sinn. Allein kann der Mensch nicht glücklich sein.

Nach Martin Buber gibt es zwei unterschiedliche Beziehungsarten, die der Mensch eingehen kann:

In der Ich-Du-Beziehung besteht eine Atmosphäre des unbedingten Vertrauens, in der das Ich am Du zum Ich werden kann.

Das Ich-Es-Verhältnis schafft die übergeordneten Ziele, Strukturen und die Ordnung, die das Zusammenleben der Menschen ermöglichen (10).

Beide Verhältnisse wirken im Alltag zusammen. Ohne das Ich-Es-Verhältnis wäre z.B. ein klärendes Gespräch in einer an sich vertrauensvollen Beziehung nicht möglich. Auch die Selbstreflexion ist eine Form der Distanzierung - in diesem Fall von sich selbst.

Erst wenn sich die Sachbeziehung verselbständigt, verliert der Mensch das Verhältnis zu dem, was nach Buber das Mensch-Sein überhaupt ausmacht: Das Gefühl der Verbundenheit.

Fürsorge in der Führung hat also eine doppelte Aufgabe: Sie schafft den Rahmen, in dem Menschen einem gemeinschaftlichen Zweck nachgehen können. Und sie ermöglicht Begegnungen in diesem Rahmen, in dem sich Vertrauen bilden kann.

Fürsorge in der Führung in diesem Sinne erscheint realitätsfern in einer Welt, die von einem Gefühl der „Entfremdung“ beherrscht ist. Dieses Gefühl der Entfremdung ist ein Zeichen dafür, dass den Menschen die Verbundenheit zu sich selbst und zu anderen Menschen abhandengekommen ist.

Fürsorge in der Führung erfüllt ihren Sinn nur dann, wenn sie sich ihrer Aufgabe stellt, diese Verbundenheit wiederherzustellen. Sonst ist sie keine Fürsorge. Führung ohne Fürsorge ist fern vom Menschen.

Die Klugheit in der Sorge

Nun zeigt sich, dass Fürsorge in der Führung eine „ganz unmenschlich schwere“ Aufgabe ist (11). Zur Führung gehört daher die Klugheit, damit sich das Glück „trotzdem“ einstellen kann. Darauf weist schon Goethe in seinem Gedicht „Sorge“ hin (12):

Sorge

Kehre nicht in diesem Kreise

Neu und immer neu zurück!

Laß, o laß mir meine Weise,

Gönn’, o gönne mir mein Glück!

Soll ich fliehen? Soll ich’s fassen?

Nun gezweifelt ist genug.

Willst du mich nicht glücklich lassen,

So begehre ich auch den Trug.

In der Sorge liegt der Sinn des Lebens. Sie gibt dem Menschen Halt im Leben. Durch sie ist er auch fähig, Fürsorge für andere zu übernehmen. In der freien Entscheidung, für sich und andere zu sorgen, erkennt der Mensch sich selbst und seine eigene Lebensaufgabe. Das macht ihn glücklich und motiviert ihn zugleich.

Die Klugheit besteht darin, immer wieder aus der eigenen Haltung heraus die Balance zu halten und zu sich und zu anderen zu finden. Indem sie sich aus der Tiefe dieser Erfahrung und Erkenntnis nährt, ist sie in der Lage, sich immer wieder den äußeren Anforderungen anzupassen und neue Lösungen zu finden.

Insofern gibt die Klugheit der Sorge eine Lebendigkeit, die das Leben wertvoll macht.

Fußnoten

- Verantwortung: „Der Begriff der Verantwortung bezeichnet nach verbreiteter Auffassung die einer handelnden Person oder Personengruppe (Subjekt) gegenüber einer anderen Person oder Personengruppe (Objekt) zugeschriebene Pflicht aufgrund eines normativen Anspruchs, der durch eine Instanz eingefordert werden kann.“ Quelle: Hans-Ulrich Küpper und Wolfgang Ortmann, „Verantwortung – Dimensionen eines umstrittenen Begriffs“ in: ZfB-Ergänzungsheft 1/1994, S. 9–48.

- Anpassungsfähigkeit: „Die Fähigkeit, sich auf veränderte Bedingungen einzustellen, aus Misserfolgen und Überforderungen zu lernen und dem eigenen Streben immer wieder eine neue Richtung zu geben.“ Quelle: Heiner Keupp, „Identitätskonstruktionen – Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne“, 1999.

- Anpassungsfähigkeit und Führung: „Alles, was dem Menschen hilft, mit neuer Erfahrung, mit Veränderung, mit der Relativität der Wahrheit, mit der dauernden gegenseitigen Abhängigkeit fertig zu werden.“ Quelle: Ralf Dahrendorf, „Anpassungsfähigkeit und Modernisierung“, 1977.

- Fürsorge: Das Wort „Fürsorge“ meint, dass wir uns um andere Sorgen machen oder uns um andere kümmern. Quelle: Brockhaus Enzyklopädie, 21. Auflage, Band 9, 2006.

- Heideggers Fürsorge: Martin Heidegger, „Sein und Zeit“, 1926. Unterscheidung der Fürsorge: einspringende Fürsorge und vorausspringende Fürsorge.

- Sorge und Tod: Martin Heidegger, „Sein und Zeit“, 1926. Existenzielle Bedrohung durch die Endlichkeit des Lebens.

- Bedeutung der Sorge: „Ohne Sorge würden wir in der Selbst- und Seinsvergessenheit landen, kümmerten und scherten wir uns um nichts. Die Sorge weckt uns auf und hält uns wach, damit wir den Blick auf das, was das Leben sinnvoll macht, nicht verlieren.“ Quelle: Ursula Baatz, „Sorge als Antriebskraft des Lebens“, 2008.

- Albert Camus und der Mythos des Sisyphos: Albert Camus, „Der Mythos des Sisyphos“, 1942. Zitat: „Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.“

- Zitat von Anne Frank: „Es ist ein Wunder, dass ich nicht alle Erwartungen aufgegeben habe, denn sie scheinen absurd und unausführbar. Trotzdem halte ich an ihnen fest, trotz allem, weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube.“ Quelle: Anne Frank, „Tagebuch der Anne Frank“, 1947.

- Martin Buber: „Das Ich wird am Du erst zum Ich.“ Quelle: Martin Buber, „Ich und Du“, 1923.

- Schwierigkeit der Fürsorge in der Führung: „Ganz unmenschlich schwere Aufgabe.“ Quelle: Hanns-Dieter Hüsch, „Das kleine Buch der Lebenskunst“, 2002.

- Goethes Gedicht "Sorge": Johann Wolfgang von Goethe, Gedicht „Sorge“, Quelle: „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, 1821.